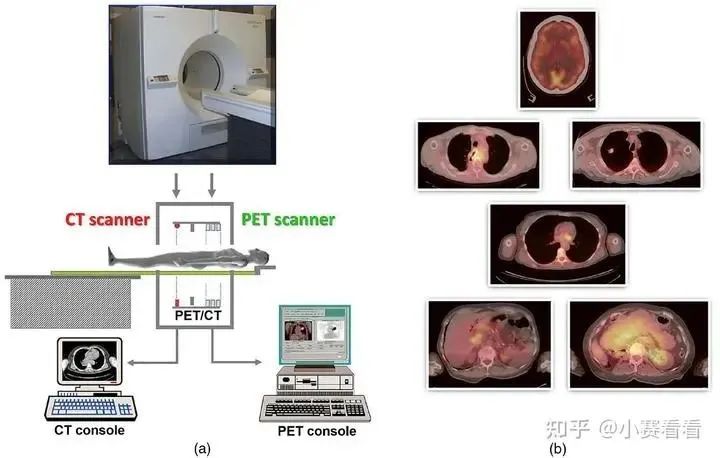

PET/CT工作原理

PET

将发射正电子的放射性核素(如碳、氟、氧和氮的同位素:11C、18F、15O、13N) 标记到能够参与人体组织血流或代谢过程的化合物上,将标有带正电子化合物的放射性核素注射到人体内。

在 PET 扫描过程中,注入人体的放射性核素发生 β+ 衰变产生正电子,正电子进一步与组织器官中的电子发生湮灭,产生γ 光子,PET 利用探测器对这些光子进行测量,进而得到待测组织或器官的放射性药物分布。

CT

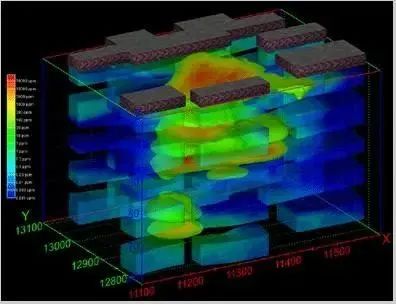

CT的基本原理是图像重建,根据人体各种组织对X射线吸收不等这一特性,将人体某一选定层面分成许多立方体小块(也称体素),X射线穿过体素后,测得的密度或灰度值称为像素。

X射线束穿过选定层面,探测器接收到沿X射线束方向排列的各体素吸收 X射线后衰减值的总和为已知值,形成该总量的各体素X射线衰减值为未知值。

当X射线发生源和探测器围绕人体做圆弧或圆周相对运动时,用迭代方法求出每个体素的X射线衰减值并进行图像重建,便得到该层面不同密度组织的黑白影像。

PET+CT

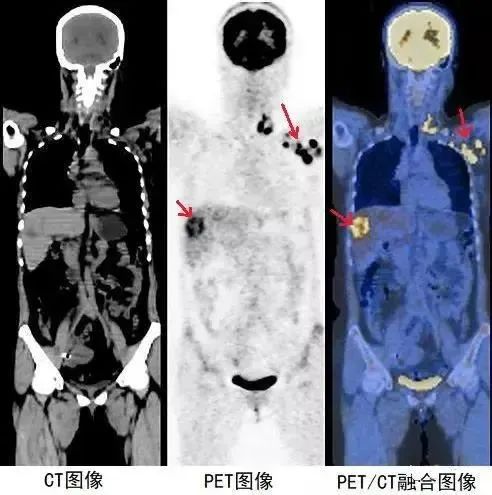

CT与PET的有机结合可将解剖结构影像与功能、代谢、生化影像精确重叠显示,使医生获得最为全面的信息。

这对疾病的诊断,尤其是对肿瘤的诊断、定位和治疗计划有很大帮助。总而言之,CT与PET的结合PET/CT,是一个1+1大于2的技术整合

PET/CT临床意义

其融合图像对疾病的早期诊断、病灶定性、手术和放射计划治疗定位、小病变的诊断与鉴别、以及一些目前尚不清楚的代谢疾病研究和受体疾病研究具有重要价值,是目前核医学影像学的最新发展方向。

其可在分子水平上研究组织细胞代谢、蛋白质合成和基因变化的情况 提供生物化学活动、分子新陈代谢以及不同器官和组 织的生理学及病理学信息,从生命活动的本质上诊断疾病,及早发现组织代谢功能异常,对目前仍不清楚的代谢疾病研究和受体疾病研究同样有着非常重要的意义。

PET/CT发展方向

技术融合

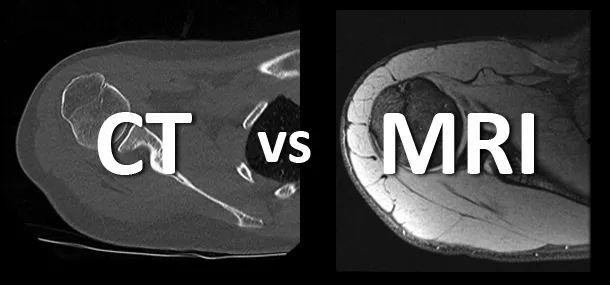

除了PET/CT,还出现了 PET/MRI 等应用。但无论哪种融合,这些融合机型的本质仍为PET, CT和MRI仅是为了弥补PET解剖的不足,使其功能更加完美。

采集方式

在传统的PET/CT中,一般采用2D模式采集。随着电子准直技术的应用,实现了真正意义上的3D采集。它的应用使得探测器轴向视野明显增大,采集信息明显增多。应用3D采集模式后,灵敏度是原来2D采集的10倍以上,大大节省了采集时间。

图像重建

飞行时间技术(TOF)是目前 PET 技术主要发展方向之一。TOF 是通过测定正电子湮灭时发出的一对光子到达探测器时间的不同而直接计算出湮灭发生的具体位置。

图像融合技术的真正突破有赖于PET/CT机架一体同机融合。目前,PET/CT虽然都叫机架一体,但实际上PET和CT依旧是分开的,并没有达到共同的探测器、共同的旋转平台,以及共同的计算机系统。

随着碲化镉(CdTe)探测器等各种半导体探测器的研究发展和应用,可以直接利用这种技术开发X射线 +γ 射线的新型探测器,直接达到PET和CT同时采集,同时处理,实现真正意义上完全同步采集处理,彻底解决因为采集时差和位差带来 的图像伪影等问题。

小结

随着临床应用的进一步普及和医学界对 PET/CT 成像的科学价值、应用前景达成广泛共识,可以预见,未来医学及生命科学的重大突破将在一定程度上依赖 PET/CT 技术及其发展,它将促进医学成像领域的一场新革命。

上一篇:低剂量的辐射会致癌吗?

下一篇:百年遗传学学科知识体系演变与发展